行動柔軟性の制御機構

― 線条体コリン作動性介在神経細胞が行動柔軟性を課題依存的に制御する。―

広島大学大学院医系科学研究科 岡田佳奈

Kana Okada, Kayo Nishizawa, Susumu Setogawa, Kouichi Hashimoto, and Kazuto Kobayashi

Task-dependent function of striatal cholinergic interneurons in behavioural flexibility. Eur J Neurosci. (2017) DOI: 10.1111/ejn.13768.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ejn.13768

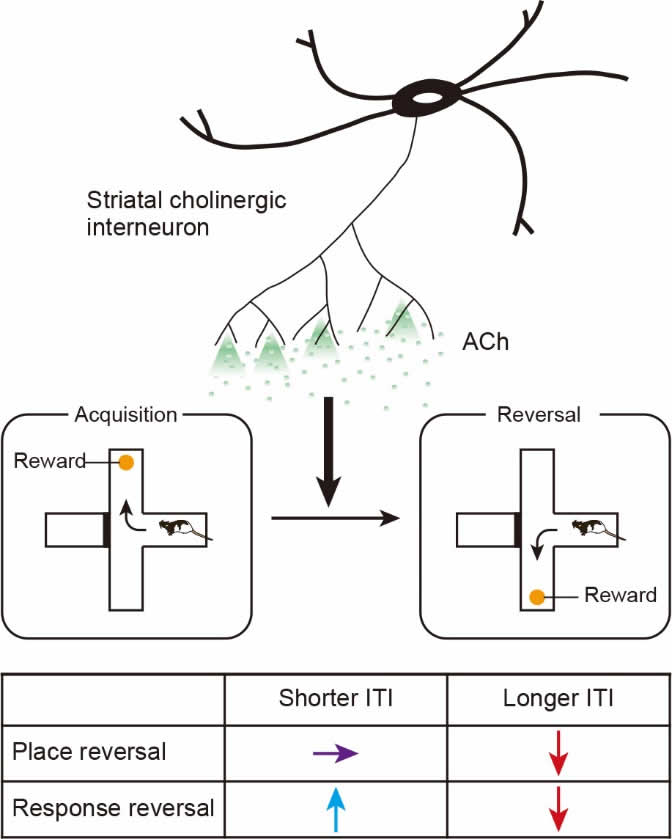

行動の柔軟性とは、ヒトや動物が何かの学習をした後で環境や状況の変化に合わせて行動を変化させていく能力のことで、生存上不可欠な能力です。サルやげっ歯類を用いた多くの実験研究の他、パーキンソン病やハンチントン病、強迫神経症に関する臨床研究の結果から、この能力に関係する神経回路として前頭前野―線条体回路がしばしば挙げられていますが、中でも、線条体コリン作動性介在神経細胞は、条件づけられた学習手掛りに対して、特徴的な応答を示すと見做されていることから、行動柔軟性について中心的な役割を果たしているものと考えられてきています。これまでの我々の研究により、線条体のコリン作動性介在神経細胞が行動の柔軟性を抑制することが明らかになっています。しかし、この結果はムスカリン作動性受容体の活性化が行動の柔軟性を促進するとしている他の先行研究とは一致しません。この不一致は、こうした薬理学的な先行研究が数秒という短い試行間間隔の学習実験を行っていたのに対して、我々の損傷研究ではそれよりも長い十数分間の試行間間隔で行動実験を行ったことに起因するのかもしれないと我々は考えました。ラットの学習実験において、学習課題の試行間間隔が遂行成績に関与するという報告があるため、試行間間隔という課題手続きや訓練スケジュールの違いが、線条体のコリン作動性介在神経細胞の機能不全による行動柔軟性異常を学習障害と学習亢進という別の結果として帰結させたのかもしれません。そこで我々は、先端モデル動物支援プラットフォーム(モデル動物作成支援)のご支援によるトランスジェニック動物を用いたイムノトキシン細胞標的法によって、線条体コリン作動性介在神経細胞が行動柔軟性を亢進あるいは抑制する条件とはどのようなものなのかを、行動柔軟性に関わる逆転学習課題を様々な時間的訓練スケジュールと様々な弁別タイプについて行うことで検討しました。その結果、ラット背内側線条体コリン作動性介在神経細胞は、学習の試行間間隔が短い場合、つまり学習訓練を短時間で集中して行った場合には反応弁別課題の逆転学習を促進する役割を持つのに対し、試行間間隔が長い場合、つまり学習訓練を長時間に分散して行った場合には、場所弁別や反応弁別課題での逆転学習を抑制する役割をもつことがわかりました。この結果により、学習訓練の密度や弁別の種類など学習条件の違いによって、行動柔軟性が背内側線条体コリン作動性介在神経細胞から双方向的な制御を受けることが示されました。これは、行動の柔軟性のコントロールに関する神経基盤を明らかにする上で、重要な手掛りとなるデータです。

図: 線条体コリン作動性介在神経細胞の行動柔軟性の双方向制御